文系社会人だけど、数学を勉強し直したい!

どうやって今更勉強をし直そう?

本記事では、こんな悩みを解決します。

- 社会人で数学の勉強をやり直すメリット

- 実際にやり直すにあたって使用した教材や方法

- 数学を実際に学び直した結果、今後について

私自身、文系大学を卒業し、数学とは無縁の職業についていますが、それでも社会人になってから「どうしても学び直したい!」と一念発起し、勉強をし直しました。

皆さんと同じ目線で書いていきますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、以下の書籍とかも楽しめるようになったのは、社会人になってからでも勉強し直してよかったなあと感じています。

関連記事:社会人の勉強は何する?おすすめのテーマ・ジャンルまとめ

数学を学び直すに当たっての前提条件

まず、数学を学び直した際の前提条件として、私自身のスペックは以下の通りです。

- 数学自体は学生時代から好きで、割と得意分野ではあった

- 大学は文系の学科を卒業し、数学を扱うことはなし

- 今の仕事も数学を使うことはなく、一般的な営業職

- 学生時代に習った公式や定理などは一切覚えていない

最後に数学を本気で勉強したのは高校2年生が最後です。(高校3年は文系コースだったので数学がありませんでした。)

>>「実際に社会人の私が数学を学び直した方法について」にスキップ

社会人が数学を学び直すメリット

実際に数学を勉強し直して感じた「社会人が数学を学び直すメリット」は以下の通りです。

一つずつ簡単に説明していきます。

一生物の趣味になる

1つ目のメリットは「一生物の趣味を見つけられた」ということ。

数学の勉強を始めてから、気づけばYouTubeなどで数学の雑学などのチャンネルを見ていますし、ちょっと頭使いたい時には数学の問題集を解いたりもしています。

数学の勉強には終わりがないことを改めて実感しています。

むしろ、勉強を重ねるにつれて、知りたいことやわからないことが増えていっている感覚がします。

暇つぶしにセンター数学(共通テスト)解くの楽しいですよ…

趣味の幅が広がった

数学は今でも未解決問題が多く存在するなど、聞くだけでワクワクするような話がたくさんあります。

高校数学でも十分理解できるような「未解決問題」や、「最近になってやっと解決された問題」もたくさんあるため、一般教養レベルの数学が理解できれば、全然楽しめますよ。

参考までに、専門的な知識がなくても理解ができる、私の好きな未解決問題を紹介します。

未解決問題の例①:コラッツ予想

「n が偶数の場合、n を 2 で割る」、「n が奇数の場合、n に 3 をかけて 1 を足す」という操作を繰り返す。nがどんな自然数であっても必ず1 に到達する。

もはや小学生レベルの算数ができれば理解ができる未解決問題です。

18からスタートした場合は、以下のような形になります。

18→9→28→14→7→22→11→34→17→52→26→13→40→20→10→5→16→8→4→2→1

これはどんな数字でも必ず成り立つのか?という問題です。

未解決問題の例②:ゴールドバッハ予想

全ての 2 よりも大きな偶数は2つの素数の和として表すことができる

出てくる言葉は「偶数」と「素数」だけです。

これもかなり簡単に理解のできる問題ですが、奇しくもまだ解決されていないそうです。

キャリアの選択肢が広がる

3つ目のメリットは「キャリアの選択肢」の広がりです。

私はイチ営業として働いていますが、数字から分析をする力などが評価され、「業務のオペレーションや戦略・目標設計」などまで任されるようになりました。

通常であれば、マネージャーなど上位のレイヤーの仕事も任されているのは、数学力のおかげだと実感しています。

Webマーケティングをするに当たっても数字や分析の知識はあって困らないものですし、色々な職種にチャレンジできる可能性が広がったなと感じています。

また、本格的にデータサイエンティストなどのキャリアを目指すのであれば「データミックス」などの働きながら通えるスクールで実践的な内容を学ぶのがお勧めです。

仕事に生かすことができる

私は今、Saas業界の営業職として働いていますが、上司に報告する際は全て「定量的な報告」が求められます。

目標達成のためのプロセスや、現状に対する仮説検証、どのような施策を打っていくのか。

仕事ができる人は当たり前の思考プロセスかも知れませんが、数学を学び直すことで脳内でグラフがイメージでき、仕事の進め方も早くなった印象があります。

統計学・データ分析に有利

数学を学ぶ過程で「統計学・データ分析」にも興味を持ち、勉強をしました。

統計を勉強することの一番のメリットは「情報に騙されなくなる」ということです。

世の中には数字を使ったトリックが、気づかない中で普段見ているテレビやニュースでもふんだんに使われています。

数字の整合性の無さや不都合に正確に気づき、正しい情報をインプットする能力が身につきました。

こうした色々な視点から情報を見る力を身につけることができるのも、数学を学ぶメリットだと思います。

シンプルに計算に強くなる

これは慣れの部分も大きいかもしれませんが、売り上げの何割を・・・とか、税金が何%で・・・とかの概算を出すスピードがかなり上がりました。

ロジカルシンキングを鍛えられ、下記書籍なんかも読み漁ってかなり思考能力が向上した気がしています!

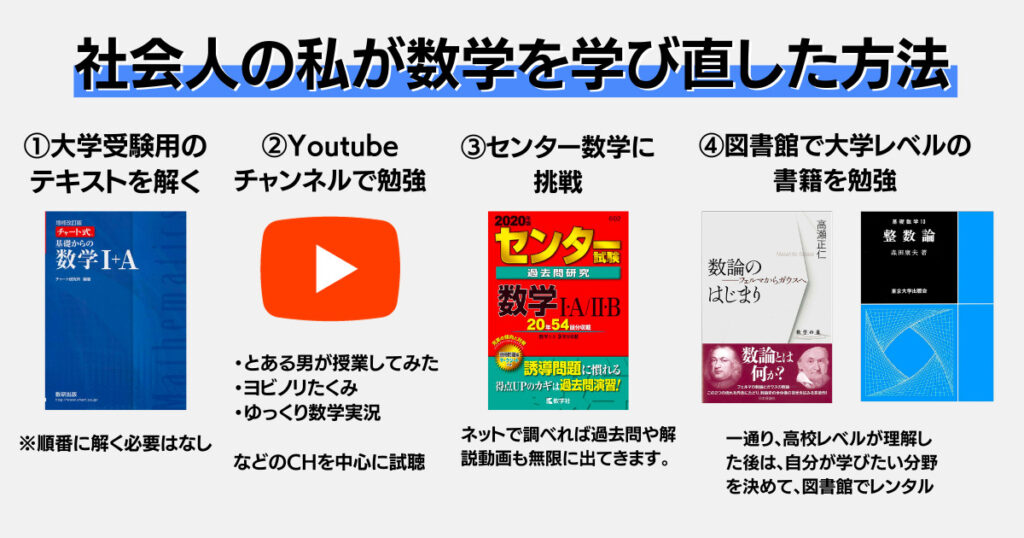

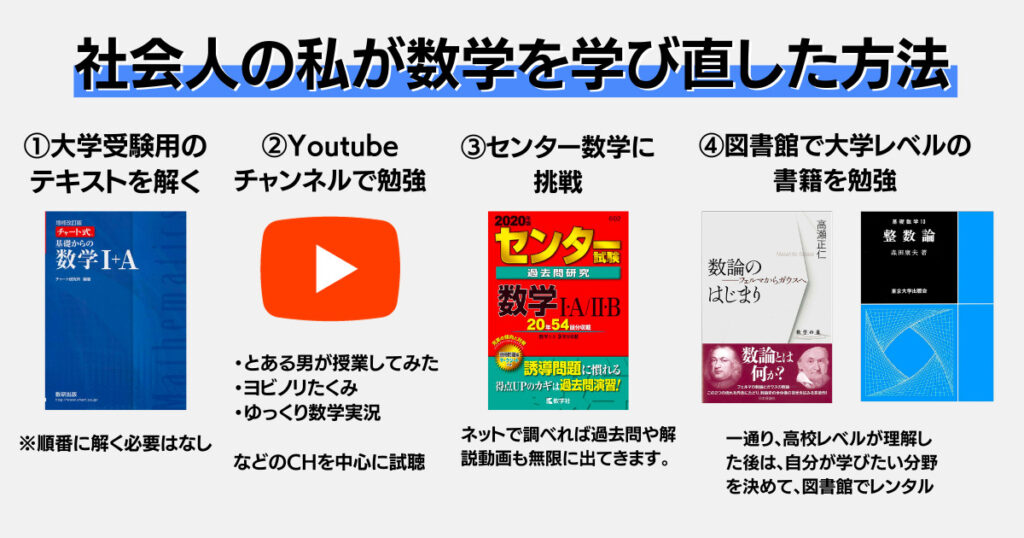

社会人の私が数学を学び直した方法

ここからは、実際に社会人の私が、数学を学び直した方法について解説します。

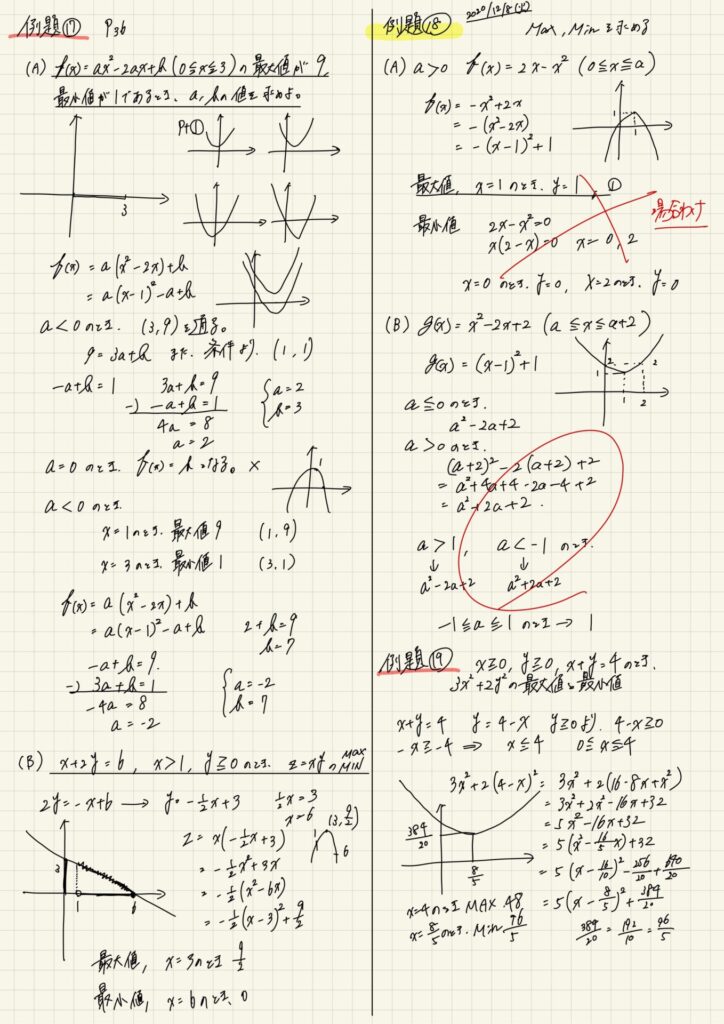

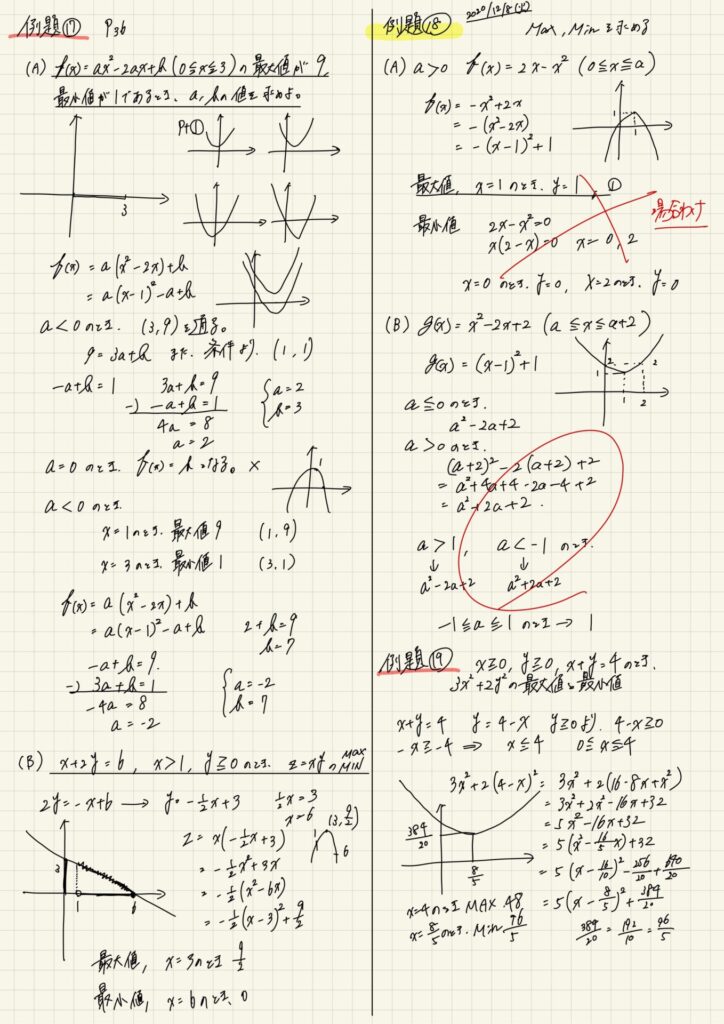

具体的には、上記の画像の通りに勉強をしていましたが、詳しく解説をしていきます。

順番に解説していきます。

大学受験用のテキストを解く

まず最初のステップとして、大学受験をする高校生が解くための書籍を購入し、解いていました。

前提として、解説を見ながらであれば、ある程度高校レベルの数学は思い出せると思っていたからです。

それでもわからない場合は、後述するYoutubeチャンネルで復習をしたりもしていました。

なお、社会人の勉強として趣味で行うのであれば、順番に解く必要はないですし、興味のある分野から始めればOKです。

特に高校の分野はそれぞれが独立しているため、どれかがわからないと次に進めない、というようなものではないので。

Youtubeチャンネルで勉強

続いては、Youtubeチャンネルにて勉強です。

これも興味ある分野や、自分の不得意な分野だけ聞き流したり、やり方を思い出す程度でOK。

実際に趣味として活用したYoutubeチャンネルについてはこの記事の後半で紹介をしていますが、私が高校レベルの内容を復習するのに活用させていただいたのは「とある男が授業してみた」という方のチャンネルです。

センター数学に挑戦

ある程度高校数学の地固めが終わったと感じたら、その後は自分の実力を試すためにもセンター試験(現共通テスト)の問題を解いていました。

センター試験も、大問ごとにジャンルが異なっています。

大問1は三角関数、大問2は二次関数、といった具合にです。

図書館で大学レベルの書籍を借りて勉強

高校数学レベルが一通り理解ができるようになったと感じたら、ここからは「大学レベルの数学」に手を出しました。

大学レベルになると、そもそも数学の中でもジャンルが違えば、研究する内容も全く異なるので、まずは全体像を把握しましょう。

全体像を把握するには以下の動画が非常に役立ちますよ!

これらの動画を見たり、ネットで調べたりして、自分が最もワクワクする内容を選んで、図書館に行ってみましょう。

入門書と書かれたものがあるので、まずはそれを手に取ってみて勉強です。

実際に学び直す際に使った教材

ここからは、実際に学び直すに当たって使った教材などを紹介していきます。

前提条件でも書いた通り、ある程度数学は嫌いではなかったので、いわゆる「中学数学からやり直す〇〇」のような教材は私は使いませんでした。

- 青チャート

- 数学検定準2級・2級

- 統計検定3級

- 数学ガール

順に解説します。

青チャート

一番最初に手をつけたのは青チャートと呼ばれる『チャート式基礎からの数学』シリーズでした。

大学受験をする人が、難関大学を目指す人が使う問題集ですね。

おすすめポイント

- 詳細な解説が載っており、これ一冊で学べる

- 公式や定理なども記載あり

- とにかく問題の「量」と「質」が非常に高い

- これ一冊買えば、当分問題には困らないはず。好きなだけ解き放題です。

とはいえ、正直一人で解くのは若干心が折れます。

数学検定準2級・2級

何かしら”試験”がった方がモチベーションが上がると考え、数学検定にも手を出しました。

結果から言うと受験はしませんでしたが、過去問などもテスト形式で実際に解けるので、かなり面白かったです。

青チャートをやり終わった後だと、割と2級くらいまでだと簡単な印象です。

ちなみに数学検定の級別難易度はこんな感じです。

| 準2級 | 2級 | 準1級 | 1級 | |

|---|---|---|---|---|

| レベル | 高校1年生程度 | 高校2年生程度 | 高校3年生程度 | 大学程度、一般 |

| 検定時間 | 1次50分、2次90分 | 1次50分、2次90分 | 1次60分、2次120分 | 1次60分、2次120分 |

>>数学検定の公式サイトはこちら

統計検定3級

数学を学び直す過程で、統計学にも興味を持ち始めたので、まずは手始めに3級から学習を始めました。

統計検定に関しては、詳しくは次の項で詳しく書きますが、YouTubeチャンネル『予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」』も使ってました。

数学ガール

フラッと立ち寄った書店で気になり即その場で購入しました。

数学に関する小話を交えた小説になっており、会話形式になっているので比較的読みやすく、知識も身について最高でした。

実際に学び直す際に使った動画教材

テキストベースでの教材のほか、今では無料でYouTubeなどで動画教材で勉強もできます。

無料でこれだけの講義が受けられると言うのが今の時代最高すぎますね。

- 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」

→数学に関する未解決問題や、2時間とかの本格的な講義とかもあり、一番お世話になりました。 - Stardy -河野玄斗の神授業

→天才すぎて、計算速度とかが鬼です。解説動画がわかりやすすぎます。 - とある男が授業をしてみた

→学校の授業のようです。基礎でつまづいたらこのチャンネルで間違いありません。 - MathLABO〜東大発「みんなでつくる」数学ベスト良問集〜

→大学入試の良問などを解説してくれています。上級者向きですが、おすすめです。 - Masaki Koga [数学解説]

→大学数学の内容がメインです。高校数学を全て学び直した後だとかなり楽しめます。 - 鈴木貫太郎

→大学入試から高校数学まで非常にわかりやすく、端的に説明してくれるので、個人的に寝る前に一番見ているかもしれません。

実際に学び直す際に使ったその他アイテムやアプリ

実際に数学の勉強をする上では、紙のノートやペンはほとんど使いませんでした。

iPadやその他周辺アプリを使ったので、メインに使っていたものだけ紹介します。

- iPadとApple Pencil

- goodnotes5

- Studyplus

iPadとApple Pencil

正直、これら2つのアイテムなしでは勉強できなかったと言っても過言ではないくらいお世話になりました。

基本的に半永久的に欠けるため、計算用紙の無駄遣いも無くなりましたし、何より書き心地が神です。

具体的に使っていたのはこんな感じです。

計算内容に関しては間違ってる可能性もあるので気にしないでください…

goodnotes5

iPadなどのタブレットのノートアプリで最も有名なもので、980円の買い切りタイプです。

ペンやマーカーの種類も豊富で、ノートの種類も自由に選べます。

自分で取り込んだPDFファイルに直接書き込むこともできたりと、可能性が無限大ですよ!

Studyplus

こちらは勉強時間を教材別に記録できる最強の無料アプリです。

1日にどの教材で、どれくらい勉強したかの進捗を記録することができます。

あなたは数学をどこからやり直すべき?10個の質問に答えてみましょう

ここまで散々解説をしてきましたが、人によって学び直す場所は違いますよね。

そこで、10個の質問に答えるだけで、「どこから学び直すべきか」というのがわかるのものを用意しました。

- Q1

- 素因数分解ができる

中学生からの数学を学び直したい人におすすめの本

まずは、中学生レベルの数学は基礎中の基礎なので、上記の本でサクッと学び直しましょう。

中学レベルの数学は簡単なものも多いので、流し読みして「思い出す」気分で取り組んでみましょう。

高校生1年生の数学を学び直したい人におすすめの本

実際に問題を解きながら思い出せそう!という方は私と同じように『青チャート』での学習がおすすめです。

1からしっかりと丁寧に学びたい方はこちらの一冊を選ぶと良いでしょう。

高校生2年生の数学を学び直したい人におすすめの本

高校1年生までの数学をある程度理解している方には、実際に問題を解きながら覚えていくのがおすすめです。

『青チャート』はあくまでも理系学部や最難関大学を目指している人向けの本なので、難易度が高め。

チャート式は色ごとに難易度が異なります。

簡単 白 < 黄 < 青 < 赤 難しい

自信がない方は、まずは白のチャート式

数学を学び直した結果、今後について

結論、数学を学び直したところで、人生に直接的なインパクトがあったかというと、答えはNOです。

以前は、統計学など仕事に直接活かせる勉強をし、転職も考えましたが、今は全く違う分野で仕事をしています。

しかし、結果として営業職でも数学の知識を生かしてキャリアアップができているのは事実。

何より一生物の趣味にもなり、そして数学を学んだことで色々な新しい職業を知ることができたりと、人生レベルでの視野は大きく広がりました。

結論、社会人になってから主体的に学ぶ数学は面白すぎる!でした。

文系社会人の皆さん、一緒に勉強頑張りましょう!

◆思考力を鍛えるために役立った本

◆数学の学び直しに使った本

◆数学の学び直しにおすすめの本

◆数学を学び直してから読んで面白かった本